指定校推薦の現実 合格が目的か 学ぶのが目的か

大学受験のために学ぶとして

塾に我が子を通わせる目的といえば、大学受験での合格というのがほぼ全てでしょう。

大学進学を念頭に置かないのであれば、高校受験でも無理する必要はありません。

昨今の少子化を考えれば定員割れする高校は必ずあります。

そこへ通えば問題ないです。

最低限の評定を確保しているのであれば、私立高校の推薦入試を選ぶのも手でしょう。

一方で本題として、大学入試を考えればそうはいきません。

進学先の高校によって、進学先の大学は多少なりとも影響を受けるのが現実です。

中学3年生段階でどのような基礎学力を有しているかで高校時代の学習の難度は変わってきます。

高校受験に向けての学習で培われる学習習慣の育成もまた、大学受験に応用できる部分もあります。

習慣がついていないことをいきなりやることはできません。

部活動を引退しても学習の習慣がなければ、学力が伸びないのは道理です。

中学時代に学力と学習習慣の基礎を作っておくことが大学受験に対しての準備になります。

その途中経過を確認するのが高校入試での進学先だと言えます。

しかし、その大学入試も合格すればいいというのではまずいです。

指定校推薦が増えた事情

少し前であれば、大学入試のトレンドは多面的な入試制度というものでした。

僕が若い頃は大学入試は学力試験の一般受験こそが王道本道でした。

一部の大学は推薦入試なども活用していましたが、それでも東大京大のような一流大学は別でした。

現代では、指定校推薦・総合型選抜(AO入試)などもあります。

多様な入学試験を用意して多様な人材に入学してもらおうという試みです。

この考え方自体は真っ当なものです。

入学試験日という特定の時点で学力が一定の形になっていなくとも、大学で学べる。

それは学ぶ意欲を強く持っているがまだ花開いていない生徒にとってはよい制度です。

大学受験業界でも、これからは総合型選抜がメインになるのではないかという意見がありました。

しかし最近、そうではないという考え方が出てきました。

一般入試は縮小されていたのですが、総合型選抜ではなく指定校推薦が増えていました。

総合型選抜より指定校推薦が増えていたのは、大学側にとっての入試採点・選抜の負担が問題です。

正解が決まっている問題で採点を行うのが一般入試です。

総合型選抜では、正解答案がありませんから採点の手間は段違いに増えます。

それを避けるために、評定をメインで判定できる指定校推薦が重宝されました。

高校側が生徒の選抜を終えているので、大学側はかなり手間が省けます。

この指定校推薦が順調に機能すれば、それはそれでよかった話です。

原則的に受験が1回ですむので受験料などの費用負担が少ないのは、ご家庭が非常に助かる制度です。

生徒も保護者も、ギリギリまで合否が決まらない不安から開放されるのも嬉しいですよね。

いいところもちゃんとある制度ではあるのです。

指定校推薦中退者の増加

指定校推薦で進学した生徒の中退者が増えたという問題が発生してしまいました。

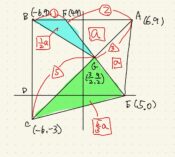

2020年度と2024年度で、指定校推薦と一般選抜の中退者を比べると以下のようになります。

| 指定校推薦 | 145% |

| 一般選抜 | 110% |

どちらも中退者が増えているとはいえ、一般の10%増と比べて45%増です。

これは複数の大学で見られる傾向のようで、大学側も問題視しています。

その原因の一つとして大学側が考えているのが、学生の学習に対する意欲です。

指定校推薦の生徒は最後まで学習を続ける一般選抜の生徒と比べて、最後は気が抜けます。

年内には合否が決まってしまいますので、春先にはもうだいぶ学習から離れている場合が多いです。

そのまま大学へ入学したときに、直前までヒリヒリした学習をしてきた一般選抜と温度差が出ます。

もちろん、2年半の間に定期テストの学力を維持し続けた努力は素晴らしいものです。

そこには十分な学習意識があると考えます。

しかし、入学前の空白がそれを奪ってしまうことがあるのではないか、ということです。

指定校推薦の抱える構造的問題点

指定校推薦の構造的問題点も学習意欲に関係します。

指定校推薦は大学側から高校側へ提示される指定枠を使う制度です。

学部・学科は大学側が決めるので、高校側には選択権がありません。

A大学から指定枠をもらったとしても、すべての学部・学科があるわけではないです。

先日某私立高校の指定校推薦リストを確認しました

その中には文系学部の推薦枠はあっても理系学部がない大学もありました。

こうなると大学・学部・学科のいずれかで妥協しての選択となる可能性が上がります。

妥協していれば、学習意欲・帰属意識が低下するのもありえます。

志望する大学・学部・学科がバッチリ噛み合えば最高ですが、そうならない場合もあります。

このあたりの情報が少しでも早い段階で生徒に周知されるのが個人的には望ましいです。

しかし、県立高校では高3まで情報が出なかったり、書面で出されないことも多いのが実情です。

大学は卒業まで学んでいくものだと心得る

このように、いい側面を持ちながら問題点も出てきた指定校推薦です。

こうなると大学側も反応し始めます。

指定校推薦や総合型選抜の形式と学力検査を組み合わせる制度も検討されています。

年内に合格を出す形式でも学力検査を行う大学も出ました。

これらは、「試験に向けて学習した学生が欲しい」という大学からのメッセージです。

指定校推薦で進学する諸君には、これを心得ておいてもらいたいです。

せっかく2年半コツコツと積み上げた能力があるのです。

それを今度は大学での学習に使っていけば、大学はきっと諸君の学習に応えてくれます。

4年間学んで、ちゃんと卒業して社会にでるために大学に行くのだと心得ましょう。

合格など、ただの通過点なのがすべての受験です。