学習していないように見えるけど学力の高い生徒の仕組み

相模原市の学習塾・数学特訓青木学院です。

世の中には「学習していないように見えるが、学力の高い生徒」が存在します。

「学習していない」程度が、他の生徒と比較して大したことがない場合も含むとします。

そのような生徒が本当に全く学習していないのに、学力が高いわけではありません。

教科書を一度も見ることなく、所見の問題を正解することはないからです。

ちょっとは何かの形で学習しているでしょう。

それが授業中であったり、他の人の目につかないタイミングであったりするだけです。

そのタイミングが、学力に大きく影響する場合があります。

その一つが、脳を使う習慣の育成です。

本当に学力を上げたいのであれば、子供に脳を使ってもらう他にありません。

子供がどれだけ自分で考えたのか。

子供がどれだけ自分の言葉でそれを外部に表現したのか。

ここに尽きると言っても過言ではありません。

問題に正解したかどうかなど、些細なことです。

正解するにこしたことはありませんが、そこはゴールではないと強く意識するのです。

子供本人に意識しろというのは難しいので、まず大人が意識して子供と接します。

「問題を読んで分かったことは何か」

「問題に応えるために考えるべきことは何か」

「手がかりとする情報はどこにあったか」

「なぜそういう答案としたのか」

「どこまで考えられて、不足があるとしたらどこか」

そういうところを考えて、言葉や式にして、という経過で子供たちの脳は使われます。

その瞬間瞬間に、子供たちは賢くなります。

このような問題との向き合い方は習慣のものです。

これをいかに成長の初期段階からやってもらうかで、学力は大差がつきます。

「あまり学習していないように見えるのに学力が高い」生徒はこの習慣の持ち主です。

ずっと「なぜ?」「どのように?」と考えるクセがついています。

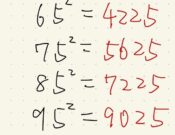

1問問題を解く間にも、いくつもの思考や確認を行っています。

ただ正解と同じ数字を出すためだけに公式代入マシーンと化している生徒とは違います。

いかに早いタイミングから、子供たちに「なぜ?」「どうして?」と声を掛けるか。

それを子供たちが自分で自分に問えるまで継続していくか。

もちろん最速なのはいつでも、「いますぐ始める」です。

6歳から始めるのと13歳から始めるのでは、7年差があります。

その間についた差はもう仕方がありません。

それでも、伸びるためには脳を使い続けるしかないのです。